Иоаннис Литинас. Из учения святого Симеона, архиепископа Солунского о священных храмах.

Από τη διδασκαλία του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης για τους ιερούς ναούς

Для православных верующих святость храмов — это данность. Священный храм — это не обычное место, оно не похоже ни на какие другие постройки, и даже новейший из храмов, не отличающийся древностью, несравненно превосходит по ценности и важности самые важные дохристианские археологические памятники в мире.

В наше время у некоторых возникают сомнения в отношении священных храмов, которые приравнивают к любому другому пространству или зданию. Помраченный умом человек, пойманный в ловушку своего маловерия — или, скорее, своего неверия — не может признать, что «идеже Бог хощет, побеждается естества чин», что особенно характерно для уникального пространства присутствия Божия, святых храмов. К сожалению, такой ум больше доверяет тому, что рекомендует ему преходящая наука — когда «эксперты» спорят друг с другом — чем тому, что рекомендует и указывает ему вера с двухтысячелетним опытом.

Что современные эпидемиологи сказали бы о десяти прокаженных, которых Христос исцелил и послал к священникам, чтобы они взглянули на них поближе? Подойдут ли они к бывшим прокаженным? Будут ли они доверять своей науке, которая отрицает чудо, или Христу, Который их исцелил? И когда они, наконец, узнают о чуде, признаются ли они в этом или скроют его? Вероятно, второе, поскольку через два месяца после открытия церквей, когда тысячи людей, пришли в храмы и к Таинству Божественной Евхаристии, причащаясь из той же лжицы, кривая статистики вируса нисколько не изменилась в худшую сторону, и ученые «постеснялись» об этом сказать.

Но давайте перейдем теперь к нашей теме. Так чему же нас учат святые? Мы рассмотрим учение одного из них, святого Симеона, архиепископа Солунского (Фессалоникийского) (15в.) Его слова проникнуты надлежащим благоговением и трепетом по отношению к христианскому храму. В частности, вызывает восхищение его учение «о Святом Храме и его основании» [1], где он объясняет происходящее в храме. Насколько же мы православные благословенны, какая же благодать подается нам и мы её отвергаем!

Святитель Солунский хочет вдохнуть, передать слушателям этот священный трепет, таинственное ощущение того, что превыше разума, которое передает нам святой храм, и благоговение. Столкнувшись с «нечестивыми», «пораженными проклятием», «скверными» и «пагубными» — как он называет еретиков, не уважавшими, среди прочего, храмы, он приводит в пример Христа, изгнавшего богоненавистников из древнего храма Соломона, который он назвал «Домом молитвы» и «Домом Отца своего», чтобы научить нас уважению и почтению к нему:

«А что должно почитать божественные храмы, показал нам Он Сам, когда из древнего храма выгнал бичом тех кощунников и домом молитвы, и домом Отца Своего сей храм называше. И Он не дозволил, рече, вносить товар в храм святый, дабы преподать нам к божественным храмам надлежащее благоговение».[2]

И он говорит, «тот храм был законный и был образом. Теперь же мы говорим, что наш храм — большего того, потому что здесь обитает Спаситель». [3]

Чудеса, которые пережили христиане в храмах благодаря пребывающей в них благодати Святой Троицы, настолько многочисленны, что вместе с чудесами от святых икон и святой воды он приводит их, как естественные факты, в качестве аргументов против нечестивых. «Кто творит чудеса через святые иконы и святые храмы? Не Святая ли Троица?».

«Откуда же приходят божественные действования , которые совершаются через святые иконы и священные храмы, и освященную воду?». [4]

Он говорит, что божественные силы задействуются внутри храма, подаются даже исцеления и от его неодушевленных предметов и вещества для нашего освящения:

«И это мы видим весьма ясно, ибо Божественные силы действуют, проявляются и в храмах: здесь бывают явления Ангелов и святых, совершаются знамения, исполняются прошения, подаются исцеления. Оказывают на нас благотворное действие и бездушные вещи, находящиеся в храмах: вода, камни, столбы, цепи. Они действуют не сами по себе, ибо как они могут действовать, будучи бездушными творениями Божиими, не могущими сами по себе ничего? Нет, они действуют низводимой на них благодатью Божией и призываемым на них Божественным именем. И это совершается ради нашего освящения». [5]

Христос освящает воду, тела усопших своих рабов и храмы. И там, где призывается Его имя, или Его Матери, или Его Святых, там совершается множество чудес. Этой силой не обладают сами здания, но призывание божественного имени и пребывающая в них благодать Святого Духа:

«И Он освящает свои бездушные храмы. В священных местах, где призывается Христос или Его Матерь, или Его святые совершаются многочисленные знамения. И не дерево и не камни являются источником освящающей силы, ибо они являются творением Божием, а призыванием Бога и вселением благодати Святого Духа». [6]

Комментируя то, что совершается при основании храма, в том месте, когда перед его освящением ворота храма закрываются и внутри находятся только священники и архиереи, он указывает, что это пространство меняется. Это уже не земное место. Оно становится Небесным: «ибо храм становится уже Небом и его уже осеняет сила Святого Духа». [7]

После того, как совершилась закладка храма, даже его пол становится святым и подлежащим почтению, поэтому-то многие боголюбивые верующие и целовали его, как подножие Неба!

«Если он освящен, то ему воздается почтение, и многие его боголюбиво лобызают как небесную землю». [8]

И Святой Престол является жилищем Бога, и не только: «На нем обитает Бог… Таким образом, поистине трапеза бывает и жертвенником Христовым, и престолом славы, и обителью Божией, и гробом, и местом погребения и упокоения Христова» [9].

Вот почему бесчестящие святые храмы погибают: «Мы часто видим очевидным образом, что не уважающие святынь, страдают телесно и наконец погибают». [10]

Благодаря благодати святого мира храм становится совершенным: «После помазания священнейшей трапезы миром, …она соделалась уже селением Божиим и обителью славы». [11]

Воздух в храме уже не такой, как в других местах, потому что в храме воздух освящен. Все наши чувства, обоняние и дыхание одинаково очищаются и освящаются:

«Ладан очищает наше обоняние и дыхание… освящает воздух и наши органы чувств, и дыхание, передавая нам свой аромат. И от одного небольшого кусочка ладана все исполняется благоухания посредством огня, посему он изображает Святаго Духа». [12]

То, о чем мы упомянули, является весьма немногим из того богатого наследия, которое святой Симеон оставил нам о святом храме, и того, что в нем совершается. Его слова рассеивают все современные фобии, вдохновляют и восхищают нас и вводят нас с чувством восхищения в то пространство, в которое мы приходим уже давно, не понимая, чем оно является в действительности. Мы очень богаты и не ценим то, что имеем. Пусть Бог смилостивится над нами, дабы и мы обратились к Нему. Вот чего святитель желает даже для нечестивых:

«Но да сподобит Господь, благий и единый милосердый, чтобы помилованы были все верующие в Него… Точно так же да обратятся ко Христу и нечестивые, и да сподобятся славы Того, Кто есть радость, жизнь и наслаждение, истинно Сущий и причина нашего бытия, через Которого и произошло всё существующее!».

Иоаннис Литинас

СНОСКИ

[1] . PG 155,306-361

[2] . Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Διάλογος κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. PG 155,68

[3] . Ως άνω. σελ.108

[4] . Ως άνω. σελ.61

[5]. Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Περὶ τοῦ ἁγίου ναοῦ καὶ τῆς τούτου καθιερώσεως. PG 155,336

[6] . Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Διάλογος κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. PG 155,95

[7]. Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Περὶ τοῦ ἁγίου ναοῦ καὶ τῆς τούτου καθιερώσεως. PG 155,312

[8] . Ως άνω. σελ.313

[9]. Ως άνω. σελ.316

[10]. Ως άνω. σελ.337

[11]. Ως άνω. σελ.317

[12]. Ως άνω. σελ.344

©перевод интернет-содружества «Православный Апологет»2020г.

Источник: http://aktines.blogspot.com/2020/08/blog-post_72.html

Справка из базы новомучеников ПСТГУ по поводу сведений об исповедниках веры, оставленных Мануилом Лемешевским (павшим во время гонений епископом)

«К изданной в 1993 г. биографии Мануила (Лемешевского), составленной митрополитом Иоанном (Снычевым), необходимо, однако, дополнить ее указанием на то, что жизнь и деятельность митрополита Мануила отмечены и омрачены существенной неоднозначностью. В молодости ему были присущи интерес к оккультной «духовности» и стремление к монашескому подвигу, ярко выраженная тяга к скрупулезной архивной работе (в течение всей своей жизни он составлял картотеки, каталоги, собирал биографический материал, запоминал и систематизировал его) и попытка стать миссионером.

Будучи рукоположен во епископа св. Патриархом Тихоном, он в 1923 г. вписывает в историю Русской Церкви одну из ярчайших страниц героической борьбы с обновленчеством и запоминается ленинградцам своим исповедническим подвигом.

Отбыв три года на Соловках он, будучи освобожден, пытался вывезти какие-то рукописи и в результате в третий раз подвергся аресту. Впоследствии он сам сообщил, что именно тогда он был завербован и стал тайным агентом ОГПУ. Результат убедительный: его быстро отпускают, и он становится епископом Серпуховским, викарием Московской епархии (это после трех арестов и борьбы с обновленцами в Петрограде!).

Однако «противоречивость» в жизненной траектории епископа Мануила на этом не кончается. Полностью поддержав Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 г., еще будучи в Соловках, епископ Мануил, назначенный в Серпухов после епископа Арсения (Жадановского), отошедшего от митрополита Сергия, становится теперь по существу борцом с ИПЦ, как раньше был борцом с обновленчеством.

Читать далее «Справка из базы новомучеников ПСТГУ по поводу сведений об исповедниках веры, оставленных Мануилом Лемешевским (павшим во время гонений епископом)»Преподобный Иустин (Попович) об отношении Церкви к властям : «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.» (Деян. 5, 29)

«Это — душа, это — сердце Православной Церкви; это — ее главное благовестие, заключающее в себе все другие благовестия, т. е. все-благовестие. Она живет этим и ради этого. В этом — ее безсмертие и вечность; в этом ее непреходящая всеценность и всезначимость. Повиноваться больше Богу, нежели человекам, — это принцип всех ее принципов, святыня всех ее святынь, мерило всех ее мерил.

Это все-благовестие является сущностью всех святых догматов и всех святых канонов Православной Церкви. Здесь абсолютно недопустимо, ценой чего бы то ни было, делать со стороны Церкви какие-либо уступки каким бы то ни было политическим режимам или же идти на компромиссы с людьми или с демонами, а также, еще в большей степени — с неприкрытыми гонителями Церкви, церквоборцами, стремящимися во что бы то ни стало ее уничтожить.

Повиноваться больше Богу, нежели человекам, — это устав Православной Церкви, Устав вечный и неизменный, Устав всех уставов, а также вечная и неизменная ее позиция, в соответствии с которой должны вырабатываться все другие ее позиции (в сербском языке слова «устав» и «позиция» (сербск. — «став»), являются однокоренными. — Примеч. пер.). В этом содержится и первый ответ Церкви первым ее гонителям (см.: Деян. 5, 29); но это — ответ и всем последующим ее гонителям во все последующие века, вплоть до Страшного Суда. Для Церкви Бог всегда на первом месте, а человек — всегда на втором. Поэтому людям можно и должно повиноваться до тех пор, пока они не ополчаются против Бога и Божиих законов. Но как только они начинают противиться Богу и Его законам, Церковь должна против них выступить и им воспротивиться. Если же она этого не делает, то остается ли она Церковью? И представители Церкви, если они так не поступают, остаются ли они апостольскими представителями Церкви? И оправдываться при этом так называемой церковной икономией — не есть ли это не что иное, как прикровенно предавать Бога и Церковь? Такая «икономия» — это просто-напросто предательство Церкви Христовой.

Церковь — это вечность во времени, в этом временном миpe. Миp претерпевает изменения, но не изменяется Церковь; не изменяется ее вечная Божественная Истина, ее вечная Божественная правда, ее вечное Божественное Евангелие, ее вечные Божественные средства ко спасению верующих. Они не изменяются, потому что не изменяется Господь Иисус Христос, Который и делает ее таковой. Во всю вечность действует и не стареет евангельская Истина: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8).

Письмо архиепископа Илариона (Троицкого) к Н.Н. по поводу Декларации митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 г., 4 ноября 1927 г.

Источник: Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. М., 1996. С.236-242. Номер страницы после текста на ней.

Другие публикации: Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей Церковной власти 1917-1943. М. 1994. С. 524-529.

День Казанской иконы Божией Матери.

Дорогой друг мой! Под впечатлением Вашего тревожного письма от 2 (15) октября я заглянул в свою записную тетрадь, припомнив, по ассоциации с предметом Вашей тревоги, некоторые сравнительно давнишние свои заметки в ней. Вот что было набросано мною под 18 февраля (3 марта) 1924 г.:

«Может быть, скоро мы окажемся среди океана нечестия малым островком. Как постепенно подкрадывалось и быстро совершилось падение самодержавия и изменился лик русской государственности, таким же образом происходит и может быстро совершиться реформационно-революционный процесс в нашей Церкви. Картина церковных отношений может вдруг видоизмениться, как в калейдоскопе. Обновленцы могут вдруг всплыть, как правящая в России «церковная партия», причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собою и совместно натянут на себя личину каноничности. Конечно, можно гадать и иначе, но во всяком случае истинным чадам Вселенской Христовой Церкви надлежит бодрствовать и стоять с горящими светильниками».

Читать далее «Письмо архиепископа Илариона (Троицкого) к Н.Н. по поводу Декларации митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 г., 4 ноября 1927 г.»Архив «Православной Руси»- печатного издания РПЦЗ.

Константин П. Победоносцев. Новое христианство без Христа.

Замечательное явление нашего времени представляет несущееся отовсюду отрицание Церкви со всеми ее догматами и установлениями, соединенное с проповедью христианства без Христа. Никем не призванные учителя разных толков, объединяясь лишь в этом отрицании, проповедуют с ревностью, доходящею до фанатизма и до глумления над всяким возражением, туманное, неприведенное в систему, но повелительное применение к жизни начал, произвольно извлеченных и произвольно истолкованных из Евангелия; но вместе с тем отрицают Евангелие во всей его целости и отрицают вместе с Церковью главу Церкви — Иисуса Христа — Богочеловека.

Они называют это свое христианство истинным, а то, которое от начала проповедывалось Церковью, — ложным. В отрицании людям всего легче объединиться: их влечет к этому общий дух недовольства и смутного стремления к лучшему. Всякий, сосредоточась на своем «я», всегда себялюбивом, самочинном, исключительном, отрешаясь в духе от мира своих собратий, приходит к отрицанию. Возмущаясь против неправды и зла в человеческих отношениях, забывает притом о своей неправде, ищет водворения правды в человечестве и забывает притом, что всякий человек раздвоен в себе — хочет, чего не делает, и делает, чего не хочет, что жизнь человечества совершается тысячами и миллионами годов и впадает в вечность; что тем же ходом идет в человечестве, прерывистая и мучительная эволюция правды, коей вечные законы, от века начертанные, от века нарушаются и подвергаются поруганию. Хранительницей этих законов, говорят они, поставила себя Церковь: она не умела водворить их в действительности; здание ее обветшало, дело ее преисполнено мертвых формальностей, суеверий, обманов и злоупотреблений.

Надо разрушить это здание — и новый закон любви и правды объявит человечеству: разрушим Церковь. Самый легкий способ усовершения учреждений, по мнению новаторов, есть разрушение существующих. С этого начинают и нео-христиане, но на место разрушенного учреждения не в силах они построить новое; ставя закон своего изобретения, ничего не хотят и не умеют создать для хранения и возможного в природе человеческой осуществления закона, как будто сам закон должен самостоятельно действовать и сам собою объединить человечество для новой жизни.

Сергей Александрович Нилус о «ДЕКЛАРАЦИИ» митрополита Сергия(Страгородского)

Письмо Орлову Л.А. Чернигов, 9-го февраля 1928 г.

«Драгоценный мой Лев Александрович! Давно не умилялся я так, как был умилен сегодня от чтения Вашего письма. В 28-то лет, да еще в наше-то лукавое и пребеззаконное время и сохранить так свою душу. Как Господь помог сохранить ее Вам — как же тут было не умилиться?! Исполать Вам, родной мой, и слава и честь родителям Вашим, наипаче же Господу Богу, соблюдшему Вас седмитысящным в среде неподклонивших выи своей Ваалу! Радуюсь и паки реку — радуюсь и благодарю Создателя моего и Вашего, что хоть и на дванадесятом часе моей жизни я встретился с Вашей душой, но всё же на ее примере я лишний раз убедился, что как ни мало стадо Христово, но не одолеть его и самим вратам адовым. От всего сердца обнимаю и целую Вас, жемчужинка Божия драгоценная! Храни Вас и соблюди от всякого зла и навета вражьего Господь и Матерь Божия!По любви и вере Вашей Господу угодно, чтобы письмо мое это шло к Вам не почтой, а с оказией и потому, с Божьей помощью, надеюсь дать им на все Ваши вопросы исчерпывающие их ответы. Начну с важнейшего — с Сергиевской смуты. В письме своем Вы пишите, что, почитая всякую законную власть и церковное единство и не видя в действиях митр. Сергия ничего противоканонического, Вы молитесь о нем и о теперешнем Синоде, равно и за всех правящих иерархов Российския Церкви. Но скажите мне: Каиафа и Анна каноничны были, или нет, с точки зрения ветхозаветного формального правоверия, когда осудили Господа на распятие? А Иуда не был ли единым от двунадесяти? Однако, первые христиане не решились бы молиться за них, как о право правящих слово истины.Таково в глазах моих (да и не одних моих) деяние митр. Сергия и иже с ним от 16/29 июля 1927 года. Деяние это, по бесовски меткому выражению советского официоза, «Известий», есть попытка «построить крест так, чтобы рабочему померещился в нем молот, а крестьянину — серп». Иными словами: заменить крест советской печатью — печатью «зверя» (Апок. 13, 16).

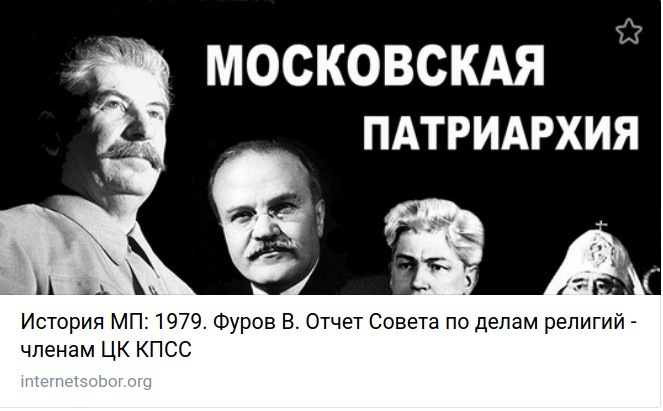

Читать далее «Сергей Александрович Нилус о «ДЕКЛАРАЦИИ» митрополита Сергия(Страгородского)»МП на службе безбожной власти. 1979г. Фуров В. Отчет Совета по делам религий — членам ЦК КПСС

Святитель Аверкий Таушев. Святое Православие, судьбы России и долг современной русской молодежи.

Наша русская молодежь – это наше будущее. От того, каким настроением она проникнется, какое мировоззрение себе усвоит, каким путем пойдет, зависит будущее русского народа, зависит судьба нашей родины России и даже еще больше – зависят судьбы всего мира, всего человечества, ибо, как теперь всем становится ясно, судьбы мира тесно связаны с судьбами России и русского народа. Легкомысленное пренебрежение основными жизненными вопросами русской молодежью, отказ от выработки правильного мировоззрения, ассимилирование с окружающей средой, в настоящее время более, чем когда-либо, есть преступление, несущее несомненную и безповоротную гибель не только России, но и всему человечеству. Если прежде можно было жить безпечно, не задаваясь никакими вопросами (как это, по крайней мере, казалось), то теперь время не таково. Каждый мало-мальски чуткий ко всему происходящему ныне в мире, понимает, что мы переживаем теперь время, совершенно исключительное, какого никогда еще не было в истории человечества. Мир поистине находится на краю страшной бездны, готовой поглотить его.

Можно ли при таких условиях жить безпечно, не задаваясь основными жизненными вопросами, не задумываясь о причинах, которыя привели человечество к такому катастрофическому состоянию?!

Читать далее «Святитель Аверкий Таушев. Святое Православие, судьбы России и долг современной русской молодежи.»