Проповедь в неделю перед Просвещением.

САЙТ ПРЦ/РПЦЗ СЕВЕРО-РОССИЙСКОЙ ЕПАРХИИ

ПОД ОМОФОРОМ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЗОСИМЫ

«К изданной в 1993 г. биографии Мануила (Лемешевского), составленной митрополитом Иоанном (Снычевым), необходимо, однако, дополнить ее указанием на то, что жизнь и деятельность митрополита Мануила отмечены и омрачены существенной неоднозначностью. В молодости ему были присущи интерес к оккультной «духовности» и стремление к монашескому подвигу, ярко выраженная тяга к скрупулезной архивной работе (в течение всей своей жизни он составлял картотеки, каталоги, собирал биографический материал, запоминал и систематизировал его) и попытка стать миссионером.

Будучи рукоположен во епископа св. Патриархом Тихоном, он в 1923 г. вписывает в историю Русской Церкви одну из ярчайших страниц героической борьбы с обновленчеством и запоминается ленинградцам своим исповедническим подвигом.

Отбыв три года на Соловках он, будучи освобожден, пытался вывезти какие-то рукописи и в результате в третий раз подвергся аресту. Впоследствии он сам сообщил, что именно тогда он был завербован и стал тайным агентом ОГПУ. Результат убедительный: его быстро отпускают, и он становится епископом Серпуховским, викарием Московской епархии (это после трех арестов и борьбы с обновленцами в Петрограде!).

Однако «противоречивость» в жизненной траектории епископа Мануила на этом не кончается. Полностью поддержав Декларацию митрополита Сергия (Страгородского) в 1927 г., еще будучи в Соловках, епископ Мануил, назначенный в Серпухов после епископа Арсения (Жадановского), отошедшего от митрополита Сергия, становится теперь по существу борцом с ИПЦ, как раньше был борцом с обновленчеством.

Читать далее «Справка из базы новомучеников ПСТГУ по поводу сведений об исповедниках веры, оставленных Мануилом Лемешевским (павшим во время гонений епископом)»

«Это — душа, это — сердце Православной Церкви; это — ее главное благовестие, заключающее в себе все другие благовестия, т. е. все-благовестие. Она живет этим и ради этого. В этом — ее безсмертие и вечность; в этом ее непреходящая всеценность и всезначимость. Повиноваться больше Богу, нежели человекам, — это принцип всех ее принципов, святыня всех ее святынь, мерило всех ее мерил.

Это все-благовестие является сущностью всех святых догматов и всех святых канонов Православной Церкви. Здесь абсолютно недопустимо, ценой чего бы то ни было, делать со стороны Церкви какие-либо уступки каким бы то ни было политическим режимам или же идти на компромиссы с людьми или с демонами, а также, еще в большей степени — с неприкрытыми гонителями Церкви, церквоборцами, стремящимися во что бы то ни стало ее уничтожить.

Повиноваться больше Богу, нежели человекам, — это устав Православной Церкви, Устав вечный и неизменный, Устав всех уставов, а также вечная и неизменная ее позиция, в соответствии с которой должны вырабатываться все другие ее позиции (в сербском языке слова «устав» и «позиция» (сербск. — «став»), являются однокоренными. — Примеч. пер.). В этом содержится и первый ответ Церкви первым ее гонителям (см.: Деян. 5, 29); но это — ответ и всем последующим ее гонителям во все последующие века, вплоть до Страшного Суда. Для Церкви Бог всегда на первом месте, а человек — всегда на втором. Поэтому людям можно и должно повиноваться до тех пор, пока они не ополчаются против Бога и Божиих законов. Но как только они начинают противиться Богу и Его законам, Церковь должна против них выступить и им воспротивиться. Если же она этого не делает, то остается ли она Церковью? И представители Церкви, если они так не поступают, остаются ли они апостольскими представителями Церкви? И оправдываться при этом так называемой церковной икономией — не есть ли это не что иное, как прикровенно предавать Бога и Церковь? Такая «икономия» — это просто-напросто предательство Церкви Христовой.

Церковь — это вечность во времени, в этом временном миpe. Миp претерпевает изменения, но не изменяется Церковь; не изменяется ее вечная Божественная Истина, ее вечная Божественная правда, ее вечное Божественное Евангелие, ее вечные Божественные средства ко спасению верующих. Они не изменяются, потому что не изменяется Господь Иисус Христос, Который и делает ее таковой. Во всю вечность действует и не стареет евангельская Истина: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8).

Источник: Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. М., 1996. С.236-242. Номер страницы после текста на ней.

Другие публикации: Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей Церковной власти 1917-1943. М. 1994. С. 524-529.

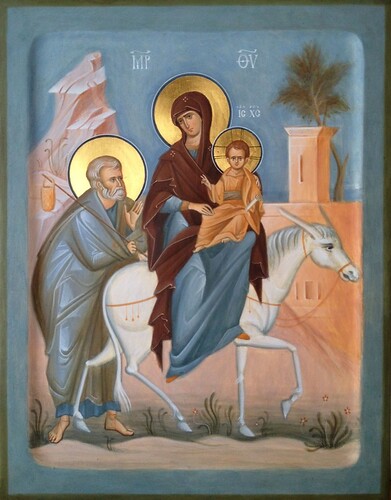

День Казанской иконы Божией Матери.

Дорогой друг мой! Под впечатлением Вашего тревожного письма от 2 (15) октября я заглянул в свою записную тетрадь, припомнив, по ассоциации с предметом Вашей тревоги, некоторые сравнительно давнишние свои заметки в ней. Вот что было набросано мною под 18 февраля (3 марта) 1924 г.:

«Может быть, скоро мы окажемся среди океана нечестия малым островком. Как постепенно подкрадывалось и быстро совершилось падение самодержавия и изменился лик русской государственности, таким же образом происходит и может быстро совершиться реформационно-революционный процесс в нашей Церкви. Картина церковных отношений может вдруг видоизмениться, как в калейдоскопе. Обновленцы могут вдруг всплыть, как правящая в России «церковная партия», причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собою и совместно натянут на себя личину каноничности. Конечно, можно гадать и иначе, но во всяком случае истинным чадам Вселенской Христовой Церкви надлежит бодрствовать и стоять с горящими светильниками».

Читать далее «Письмо архиепископа Илариона (Троицкого) к Н.Н. по поводу Декларации митрополита Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 г., 4 ноября 1927 г.»